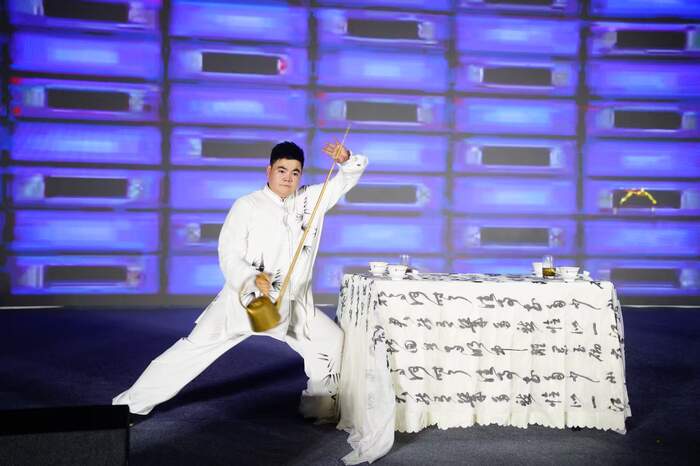

以壶为笔,以水为墨,书写蒙顶山茶文化新时代篇章。8月15日,雅安市名山区甘露坊演艺广场茶香氤氲、掌声雷动,“蒙顶山茶杯”首届龙行十八式非遗技艺大赛在此隆重举行。

据悉,本次大赛以“龙行四海·茶和天下”为主题,聚焦蒙顶山茶文化最具代表性的长嘴壶技艺,通过创新赛事形式,为非遗传承注入时代活力,让千年茶文化在新时代焕发新光彩。

以赛为媒:传承千年茶艺,激活非遗生命力

蒙顶山是世界茶文化发源地、茶文明发祥地和茶文化圣山,早在西汉时期,茶祖吴理真在此种下七株茶树,开启人工种茶先河。千百年来,蒙顶山茶不仅以“仙茶”“贡茶”的身份闻名于世,更孕育了独特的茶文化表现形式——“蒙山派·龙行十八式”长嘴壶茶技。

长嘴壶技艺是蒙顶山茶文化的“活态符号”:茶艺师手持一米余长的铜壶,壶嘴出水如龙,时而“蛟龙探海”,时而“飞龙在天”,在翻飞腾挪间将沸水精准注入茶盏,既考验手上功夫,更融合武术、舞蹈与茶道的精髓。然而,随着时代变迁,这一传统技艺曾面临传承断层的风险。

“非遗不是‘老古董’,而是‘活文化’。”大赛主办方相关负责人表示,本次大赛正是希望通过创新赛事形式,吸引更多人关注长嘴壶技艺,让这一“茶桌上的武术”“水中的舞蹈”重新走进大众视野。

赛制创新:老技艺玩出新花样,一展茶技风采

本次大赛兼顾专业性与传承性,选手需以“蒙山派·龙行十八式”基本动作为基础,结合个人理解融入创新动作、舞蹈编排、音乐搭配甚至剧情设计。

比赛现场,有的选手将长嘴壶与川剧变脸元素结合,在注水瞬间“变脸”亮相;有的将茶技融入茶马古道的历史场景,用动作演绎“背夫运茶”的艰辛;还有的以山水为灵感,通过壶嘴水流模拟瀑布、溪流的灵动……“

传统不是束缚,而是根基。”一等奖获得者闵鹏飞说,“我们在保留‘龙行十八式’核心技法的同时,加入现代审美,就是想让老技艺更贴近年轻人的喜好。”

多方联动:政企学协齐发力,共筑非遗保护生态圈

据悉,本次大赛由四川省茶叶行业协会、雅安市农业农村局指导,雅安市名山区茶业协会、非物质文化遗产保护中心、蒙顶山茶业商会等联合主办,四川省贸易学校、雅安职业技术学院蒙顶山茶产业学院提供专业支持,形成了“政府引导+行业主导+社会参与+教育赋能”的多元协作模式。“

非遗保护需要全社会合力。”雅安市名山区非物质文化遗产保护中心负责人表示,大赛不仅是一次技艺比拼,更是一次非遗保护的“全民动员”,通过现场媒体的报道与传播,能让更多人了解长嘴壶技艺;通过选手与观众的互动(现场观众可体验长嘴壶注水),拉近非遗与大众的距离;通过茶企、茶学院的参与,为优秀选手提供就业、深造机会,真正实现“以赛促学、以赛促传”。

文化赋能:从一场赛事,看蒙顶山茶的时代新生

蒙顶山茶自古便是“茶中精品”——唐代列为贡茶,宋代成为“蜀茶之最”,如今更是国家地理标志保护产品。而长嘴壶技艺作为蒙顶山茶文化的“活态表达”,既是茶艺的延伸,也是茶文化的延伸。“本次大赛的意义,远不止于比赛本身。”

四川省茶叶行业协会会长覃中显指出,通过聚焦长嘴壶技艺这一“小切口”,大赛实现了三大价值:一是提升文化影响力,让蒙顶山茶文化从“区域性”走向“全国性”;二是激发传承新动能,通过年轻选手的创新演绎,让非遗“活”在当下;三是推动产业融合,茶技与旅游、研学、文创的结合,将为蒙顶山茶产业链延伸提供新思路。

未来可期:以壶为媒,续写茶和天下新篇章

大赛闭幕式上,获奖选手们共同表演了“龙行十八式”经典套路,壶嘴翻飞间,水线如银龙穿梭,茶香与掌声交织,将现场气氛推向高潮。

正如大赛主题“龙行四海·茶和天下”所寓意的——蒙顶山茶文化不仅要扎根中国,更要走向世界;长嘴壶技艺不仅要传承技艺,更要传递“和而不同”的文化精神。“这是一场属于蒙顶山茶的‘文化盛宴’,更是一次非遗保护的‘生动实践’。”主办方表示,未来将持续举办此类赛事,推动长嘴壶技艺进校园、进景区、进社区,让蒙顶山茶文化在传承中创新,在创新中延续,真正实现“茶和天下”的美好愿景。

图文:梁鸿辉、华伟

转载请注明出处